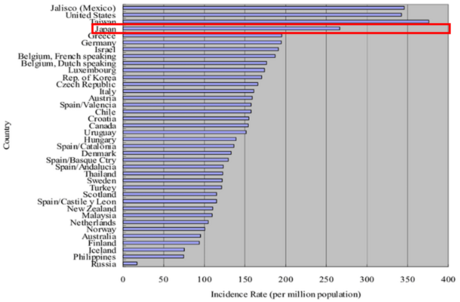

만성 신질환은 여성에서 유병률이 더 높으나, 신대체요법은 남성이 더 많이 받는 것으로 알려져 있다. 최근 북유럽 지역에서 성별에 따른 신기능 변화와 만성 신질환의 진단, 관리 및 치료의 차이에 관한 연구들이 있어 소개해 보고자 한다.

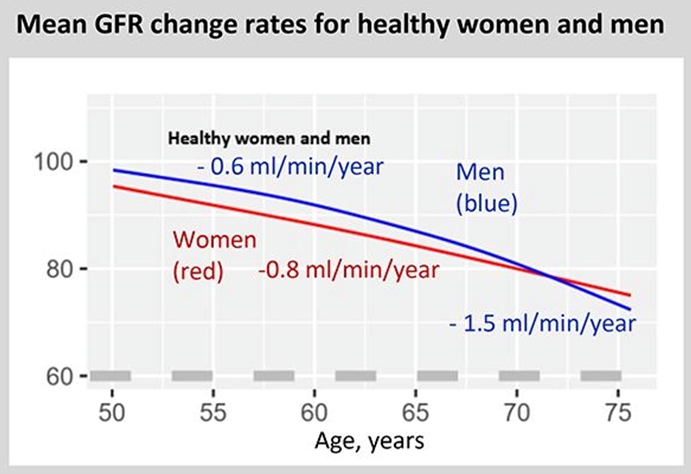

먼저 연령에 따른 신기능 저하에 성별 차가 있는지, 건강 상태가 성별 차에 영향을 미치는지를 살펴본 연구이다. 노르웨이 트롬쇠 지역에서 50-62세 일반 성인 1,837명을 대상으로 2007-2009년에 iohexol 제거율로 사구체 여과율을 측정하였고, 이후 2013-2015년, 2018-2020년 2차례에 걸쳐 반복 측정하여 10.7년간 추적하였다. ‘건강인’은 당뇨병, 고혈압, 관상동맥 질환, 뇌졸중, 암, 고지혈증의 병력이 없는 비흡연자이고, 체질량지수 <30 kg/m2, 알부민/크레아티닌 비 <30 mg/g인 사람으로 정의하였다.

기저 측정 사구체 여과율 평균은 여성이 90 ml/min/1.73m2, 남성이 98 ml/min/1.73m2로 남성에서 더 높았으나, 연간 사구체여과율 변화는 여성 -0.96 (95% 신뢰구간 -0.88~-1.04) ml/min/1.73m2/year, 남성 -1.2 (95% 신뢰구간 -1.12~-1.28) ml/min/1.73m2/year로 남성에서 감소 속도가 빨랐다. 여성에서는 연령과 사구체 여과율의 관계가 선형에 가까웠으나, 남성에서는 고령에서 더 가파른 사구체 여과율 경사를 보이는 곡선 형태였다 (그림 1).

건강인은 비건강인에 비해 사구체 여과율 감소가 느렸으나, 건강 상태가 사구체 여과율 감소 속도의 성별 차이를 설명하지는 못하였다. 백인에 국한된 연구이기는 하나, 중년과 고령의 일반 인구 집단에서 건강 상태와 독립적으로 여성이 남성보다 사구체 여과율 감소가 느림을 보여주었다.

다음은 만성 신질환과 관련된 의료 관리에 성별에 따른 차이가 있는지를 살펴본 연구이다. 스웨덴 스톡홀름에서 2009-2018년에 외래에서 혈청 크레아티닌을 측정하여 eGFR <60 ml/min/1.73m2의 경우가 있었던 227,847명을 대상으로 분석을 하였다.

연구 대상자 중 eGFR <60 ml/min/1.73m2 인 검사 이후 다음 18개월 내에 만성 신질환 진단명을 받은 사람은 남성의 7.5%, 여성의 3.4%로 여성에서 진단을 적게 받았고, 신장내과 전문의 진료도 여성이 더 적게 받았다 (표 1). (unadjusted HR 0.46; 95% CI, 0.43-0.48)

18개월 이내에 크레아티닌을 재측정한 사람은 남성의 91.1%, 여성의 87.1%였고, 알부민뇨 측정은 남성의 34.3%, 여성의 28.1%에서 하였다. 약물치료와 관련하여서는 남성의 56%, 여성의 47%가 RAS 억제제 치료를, 남성의 38%, 여성의 29%가 statin 치료를 받았다.

이러한 성별 차는 진료 지침에서 권고되는 적응증에 해당하는 환자군인 당뇨병이 있고 A2 단백뇨가 있는 환자에서도 지속적으로 나타났다. (unadjusted OR 0.72, 95% CI, 0.64-0.81) 만성 신질환의 인지, 감시, 의뢰 및 치료의 모든 단계에서 성별 차가 뚜렷하게 나타났고, 이는 고위험군 및 진료지침에서 권고되는 적응증에 해당하는 환자에서도 동일하게 관찰됨을 보여주었다.

| Crude HR (95% CI) | Adjusted HR (95% CI) | |

| 의료제공자의 CKD 진단명 부여 | 0.43 (0.42-0.45) | 0.48 (0.46-0.50) |

|

크레아티닌 재측정 알부민뇨 측정 |

0.75 (0.74-0.76) 0.76 (0.75-0.78) |

0.81 (0.80-0.82) 0.89 (0.88-0.91) |

| 신장내과 전문의 진료 | 0.46 (0.43-0.48) | 0.58 (0.55-0.61) |

| Crude OR (95% CI) | Adjusted OR (95% CI) | |

|

RAS 억제제 제공 Statin 제공 |

0.68 (0.67-0.69) 0.65 (0.64-0.67) |

0.68 (0.66-0.69) 0.78 (0.76-0.79) |

(표 1) 남성 대비 여성의 위험비 (또는 교차비)

이와 같은 연구를 통해 만성 신질환에서 신대체요법 및 신장 이식에 이르는 과정에서 남녀 유병률이 달라지는 현상과 관련이 있는 요인을 추정할 수 있다. 남성에서 여성보다 빠른 신기능의 감소가 원인이 될 수 있고, 또한 만성 신질환의 진단, 모니터링, 전문의 의뢰, 치료의 과정 자체가 여성에서 더 적은 것이 관련된 요인일 수 있다.

[저작권자ⓒ 대한신장학회 소식지. 무단전재-재배포 금지]