Report on Participation in the International Society of Nephrology (ISN) Renal Disaster Preparedness Working Group (RDPWG) - Rising from the storm: Applying lessons from disasters [Summer 2025 Issue]

English Summary

Dr. Kyung Don Yoo has joined the ISN Renal Disaster Preparedness Working Group (RDPWG) as the first Korean member to strengthen disaster response systems for dialysis patients in Korea and promote international cooperation in Northeast Asia. Through this role, they aim to contribute to global disaster nephrology efforts by sharing Korea’s experience and developing ethical, clinical, and logistical guidelines for kidney patients in disaster situations.

들어가는 글

러시아-우크라이나 전쟁, 튀르키예·미얀마 지진과 같은 예측하지 못한 재난이 전 세계적으로 연달아 발생하면서 재난이 보건 분야에서 차지하는 비중이 더욱 커지고 있습니다.

갑작스러운 자연재해는 급성신손상을 일으킬 뿐 아니라 사회적 인프라에 의존해 치료를 유지하는 말기콩팥병 환자들에게도 심각한 위협이 됩니다. 특히 경주·포항 지진은 지진 안전지대로 여겨졌던 한반도에서도 재난으로 인한 인공신장실의 취약성을 여실히 드러냈습니다.

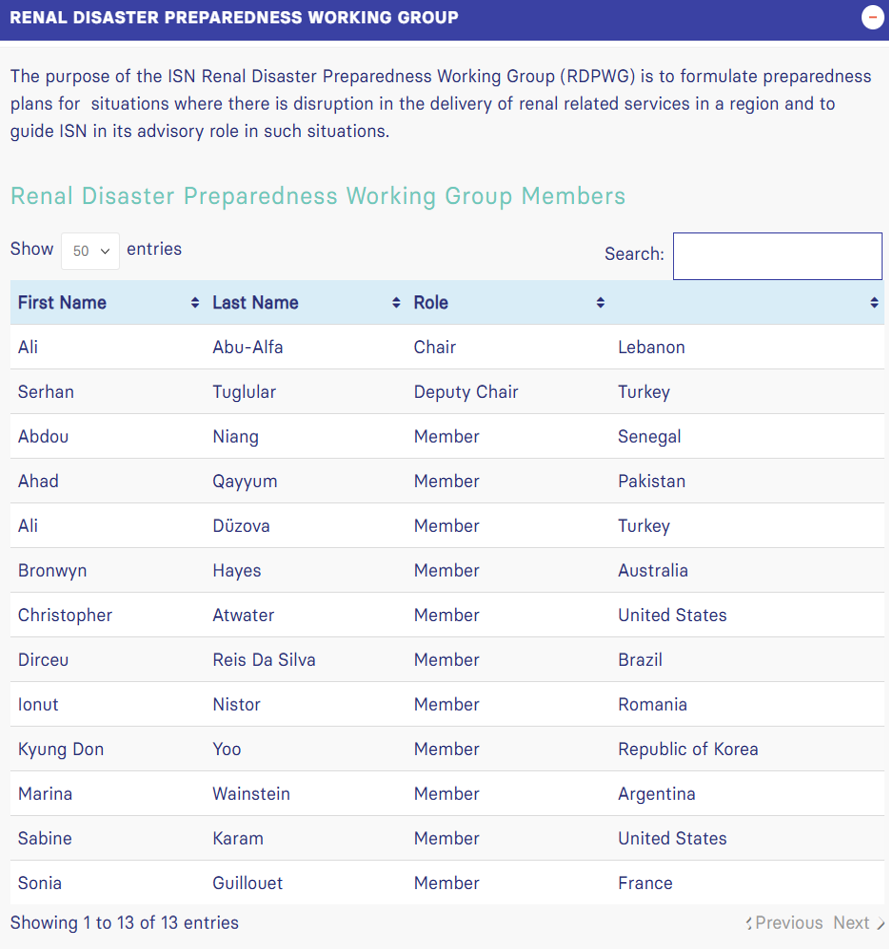

최근 저는 최근 국제신장학회(International Society of Nephrology, ISN)의 산하 조직인 신장재난대비실무그룹(Renal Disaster Preparedness Working Group, RDPWG)에 국내 최초로 참여하게 되어, 대한신장학회의 경험과 전문성을 바탕으로 국내 인공신장실의 재난 대응 역량을 향상시키고 동북아 지역의 재난 대응 네트워크를 강화하고자 합니다.

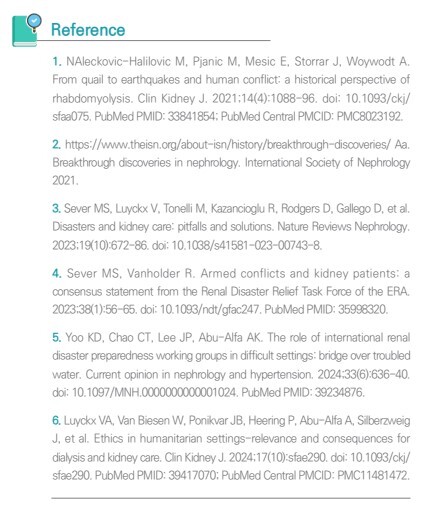

재난신장학의 기원과 발전

재난으로 인한 신장 손상이 의학적으로 처음 명확하게 인식된 계기는 제2차 세계대전 당시인 1941년 런던 대공습(The Blitz) 때였습니다. 당시 영국의 의사 Eric Bywaters는 건물 잔해에 깔린 압궤손상 환자 4명에게서 핍뇨성 급성신손상을 보고했고, 부검을 통해 미오글로빈 색소와 급성세뇨관괴사를 관찰하였습니다. ISN은 그의 업적을 기리기 위해 1991년부터 'Bywaters 상'을 제정해 급성신손상 분야에 기여한 연구자에게 수여하고 있습니다.

이후 재난과 신장질환의 관련성에 대한 관심은 지속적으로 확대되었습니다. 1976년 중국 탕산 지진 당시에도 수많은 압궤손상 환자가 발생했지만, 냉전 시기였던 탓에 그 경험이 충분히 공유되지 못했습니다. 이후 1988년 아르메니아 지진은 전 세계 신장학계에 중대한 전환점을 가져왔습니다.

1988년 12월 7일 규모 6.9의 지진으로 약 25,000여 명이 사망하였고, 특히 약 300명의 생존자가 압궤손상에 따른 급성신부전 발생으로 투석 치료가 필요했습니다. 그러나 당시 아르메니아의 의료시설로는 말기 콩팥병 환자들의 유지 투석 수요조차 감당하기 벅찬 상황으로, 추가로 발생한 급성신손상 환자들을 수용하기에 역부족이었습니다.

이에 국제 사회의 신속한 지원이 이뤄졌으며, 미국신장재단(NKF) 비롯한 국제 신장단체들이 긴급 구호에 나섰고, 영국 등에서 이동식 인공신장기와 의료진을 현지로 파견하여 환자들을 투석 치료하고 생명을 구했습니다.

이를 계기로 ISN은 '신장재난구호 태스크포스(Renal Disaster Relief Task Force)'를 구성하고 다수 환자 발생 시 대응 지침을 마련하게 되었으며, 이 과정에서 '재난신장학(Disaster Nephrology)'이라는 개념이 정립되었습니다.

적용 범위의 확장 – 자연재해에서 전쟁까지

1990년대 이후, 재난신장학의 적용 범위는 지진 등 자연재해에서 내전과 전쟁 같은 인재(人災)로 확대되었습니다. 1992년 유고슬라비아 내전에서는 의료 인프라 붕괴로 말기신부전 환자의 투석 유지가 어려워졌고, 외상성 급성신손상도 빈번히 발생했습니다.

이러한 분쟁 지역의 신장질환 관리 경험은 재난신장학의 중요성을 다시 한번 부각시켰고, 국제 신장학계는 분쟁 상황까지 아우르는 포괄적 대응 방안을 모색하게 되었습니다.

또한 1995년 일본 한신·고베 지진과 1999년 튀르키예 마르마라 지진에서도 다수의 압궤손상 환자가 발생하여 응급투석의 필요성과 현실적 제약이 드러났습니다. 2000년 유럽신장학회지는 ‘지진신장학(seismo-nephrology)의 시대’라는 표현을 사용하며, 지진을 포함한 다양한 재난에서 신장질환을 전문적으로 다루는 재난신장학 개념이 학술적으로도 자리잡았습니다.

국내 인공신장실의 경험과 교훈

2017년 포항 지진(지진 규모 5.4)은 국내에서도 인공신장실이 재난에 취약하다는 점을 드러낸 사건이었습니다. 지진 당시 투석기관 한 곳은 투석이 일시 중단되었으나, 다행히 해당 기관은 비상 발전기로 투석을 재개하고 환자들을 대피시킬 수 있었습니다. 이를 통해 국내 의료기관들도 지진 등의 재난 상황에 충분히 대비해야 함을 보여주었습니다.

1995년 일본 한신 대지진 당시 104개 투석실 중 66개가 피해를 입고 약 3,000명이 타 지역으로 이송되었으며, 투석 재개까지 평균 2주가 소요됐다는 보고가 있습니다. 2005년 허리케인 카트리나 당시에도 미국 남부 투석센터의 절반이 10일 이상 투석치료가 중단되었으며, 일부 환자들은 세 차례 이상 투석을 받지 못하는 일이 발생했습니다.

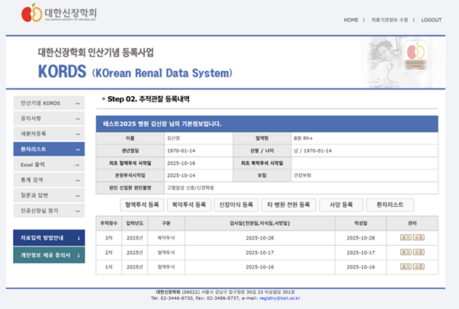

위 세 가지 사례 모두 평소 철저한 대비만이 피해를 줄일 수 있다는 사실을 보여 주었습니다. 대한신장학회는 MERS, COVID-19 대응 경험을 바탕으로 2022년 재난대응위원회(이사 한림의대 이영기)를 발족하고, 국내 인공신장실 재난 대비 지침 마련 및 시스템 강화를 위해 노력해 왔습니다. 필자는 재난대응위원회 간사로 활동하며 재난대응 전략 마련을 위해 노력하고 있습니다.

국제협력과 ISN RDPWG 참여의 의의

전 세계적으로 재난 발생 빈도가 높아지면서, 신장질환 환자들이 얼마나 쉽게 취약한 상황에 놓일 수 있는지를 직접 목격하게 되었습니다. 이 같은 위협은 혈액투석 환자뿐 아니라 모든 신대체요법 대상자에게 해당되며, 특히 이식 환자는 면역억제제 공급이 중단될 경우 콩팥 기능이 위협받게 되고, 복막투석 환자는 복막투석액 공급이 중단되면 치료를 지속할 수 없게 됩니다. 실제로 최근 경북 지역에서 발생한 산불로 자택이 전소된 복막투석 환자도 투석 중단 위기를 겪은 바 있습니다.

더불어, 작년부터 이어지고 있는 의료계와 정부 간 갈등 및 정치적 불안정은 평시 당연하게 누려온 의료 시스템이 얼마나 쉽게 흔들릴 수 있는지를 실감케 했습니다. 분단국가라는 특수한 상황에 놓인 우리나라에서는 대규모 군사 충돌이나 사회적 혼란이 언제든 발생할 수 있고, 이는 곧 의료공백이라는 재난으로 이어질 수 있습니다. 이 같은 경험은 재난 대비의 중요성이 앞으로도 더욱 부각될 수밖에 없음을 일깨워주었고, 신장내과 전문의로서 재난의료 대응체계 강화에 앞장서야 한다는 책임감을 느끼게 되었습니다.

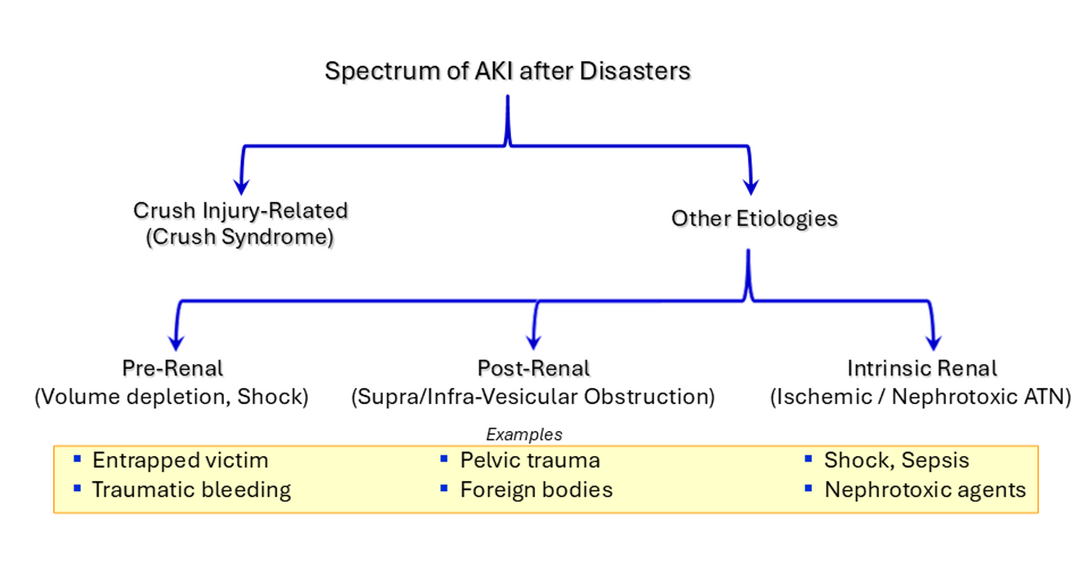

만성콩팥병 환자에 주로 집중되어 있던 저의 관심은 점차 재난 상황에서 발생하는 급성신손상 환자의 치료 문제와 의료자원 분배라는 윤리적 과제로 확장되었습니다. 대지진이나 전쟁과 같은 상황에서는 건물 붕괴로 인해 압궤손상 환자가 다수 발생하고, 이들은 조기에 수액 치료와 투석을 포함한 집중 치료를 받지 못할 경우 고칼륨혈증 등으로 인해 생명을 잃을 수 있습니다.

1999년 튀르키예 마르마라 지진과 2023년 튀르키예–시리아 지진에서 얻은 교훈은, 가능한 한 이른 시기에 충분한 수액 공급과 투석을 통해 혈액 내 요독소와 전해질을 조절해야 한다는 점입니다.

그러나 대규모 재난 상황에서는 투석 장비와 인력이 절대적으로 부족해, 평소 투석이 필요한 환자들조차 제때 치료를 받지 못하는 일이 발생하며, 이때 누구를 우선적으로 치료할 것인지를 결정해야 하는 윤리적 딜레마에 직면하게 됩니다.

2005년 허리케인 카트리나 당시 미국 투석 환자들이 겪은 어려움은 이 문제를 단적으로 보여줍니다. 당시 뉴올리언스 지역에서 많은 투석센터가 장기간 운영을 중단하며 다수의 환자가 한차례 이상 투석을 받지 못했고, 일부는 3회 이상 연속으로 투석을 놓치기도 했습니다. 이는 COVID-19 대유행 당시 중환자실, 인공호흡기와 함께 투석 자원의 우선순위를 둘러싼 국내 논의로도 이어졌습니다.

특히 카트리나 때의 미흡한 대응이 인종 문제로까지 비화된 사례는, 재난 상황에서의 윤리적 판단이 전문가 집단 내에서 평시부터 충분히 논의되고 준비되어야 함을 보여줍니다. 자원이 제한된 재난 상황에서 의료진은 투명하고 공정한 기준에 따라 치료 우선순위를 정해야 하며, 이를 위해서는 명확한 사전계획과 사회적 합의가 필수적입니다.

‘한국형 재난 윤리’의 정립과 함께 투석 자원 배분 기준 마련은 더 이상 미룰 수 없는 과제이며, 저는 ISN RDPWG 활동을 통해 이와 같은 논의를 국제 무대에서 이끌고, 지침으로 구체화하는 데 기여하고자 합니다. 앞서 진행한 국내 지진 대응 연구, 신장 환자의 재난 취약성에 대한 인식, 그리고 실제 사회 혼란을 겪은 경험들이 이러한 국제협력의 필요성을 절감하게 만들었습니다.

ISN RDPWG는 그간 여러 국제 재난 현장에서 핵심적인 역할을 수행해 왔습니다. 2023년 초 튀르키예–시리아 대지진 당시에는 전 세계 신장내과 전문의 네트워크를 즉각 가동하여, 현지 급성신손상 환자에 대한 치료 가이드 배포 및 인력 지원을 조율했습니다. 또한 수단 내전과 2020년 베이루트 항만 폭발 사고 당시에도 신속한 정보 공유와 자원 지원을 통해 대응에 나섰습니다.

2025년 새 임기를 시작한 RDPWG는 올해 초 인도에서 열린 세계신장학회(WCN)에서 공식 출범 모임을 갖고, WhatsApp 기반의 실시간 글로벌 소통 채널을 개설해 실무위원 간 상시 협력 체계를 구축했습니다.

최근 미얀마 지진 대응에서도 국제소아신장학회(IPNA)와 협력하여 소아 신장 환자를 포함한 피해 현황을 파악하고, 적절한 대응 방안을 논의하였습니다. 이처럼 RDPWG는 재난 발생 이후의 급박한 대응뿐만 아니라, 장기적으로는 사전 대비를 강화하는 데에도 주안점을 두고 있습니다.

앞으로 실무그룹의 일원으로서 재난 의료 교육, 치료 지침 개발, 현지 인력 역량 강화, 다학제적 네트워크 구축, 국제기구 연계 활동 등 다방면에 걸쳐 폭넓은 노력을 기울여 나가고자 합니다.

이러한 노력의 일환으로, 최근 일본 난카이 지진 위험에 대비하여 시즈오카 지역에서 신장 환자 재난 대응을 총괄하고 계신 이시가키 사야카 교수님을 초청하여 KSN 2025에서 의견을 교류할 예정입니다.

또한, 올겨울 대만에서 개최되는 APCN & TSN 학회에서는 ISN RDPWG와 KSN 재난대응위원회, 그리고 아시아 지역 내의 협력 네트워크 구축의 필요성에 대해 발표할 예정입니다.

맺음말

ISN RDPWG에 대한신장학회의 일원으로 참여하게 된 것을 큰 사명감으로 받아들이고 있습니다. 이는 국내에서 축적된 재난의료 경험을 국제 사회와 공유하고, 다른 나라의 귀중한 교훈을 함께 배워오는 쌍방향 다리 역할을 수행하도록 선배 신장내과 선생님들께서 저에게 부여하신 책임이라고 생각합니다.

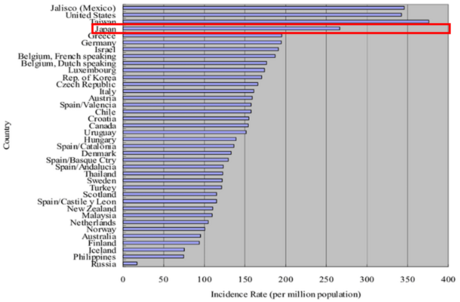

우리나라는 2011년 동일본 대지진과 같은 주변 국가의 재난을 피부로 느끼며 재난 대응 준비를 시작한 후발 주자이지만, 투석 인구 밀집도와 의료 수준 측면에서는 아시아태평양 지역의 선도 국가 중 하나입니다. 실제로 2020년 말 기준으로 인구 백만 명당 투석 등 신대체요법을 받고 있는 환자 수는 한국이 355명으로, 대만(525명), 미국(396명)에 이어 세계에서 세 번째로 높습니다. 투석 인구가 많을수록 대형 재난이 발생했을 때 더 심각한 의료 위기를 겪을 수밖에 없습니다.

ISN RDPWG는 전 세계 전문가 네트워크를 통해 축적된 재난 대응 경험과 방대한 자료를 보유하고 있으며, 대한신장학회는 전국적인 조직망과 풍부한 현장 경험을 토대로 실질적인 대응력을 갖추고 있습니다. 두 조직 간의 협력을 통해 한국뿐 아니라 세계의 재난 다발 지역에서도 보다 체계적이고 실효성 높은 신장질환자 보호 전략을 마련하는 데 기여하고자 최선을 다하겠습니다.

[저작권자ⓒ 대한신장학회 소식지. 무단전재-재배포 금지]