박혜영 / 부산 미남맑은내과, 투석실 간호사

그 시절의 나는 먹고 싶지도 살고 싶지도 않은 한때를 지나고 있었다. 지금 생각해보면 인생의 쓴맛을 알기에는 아직 어렸던 17세의 나는 감당 못할 슬픔에 수업 시간에는 멍하니 창가에 앉아 운동장의 텅 빈 모래 어딘가를 하염없이 바라볼 뿐이었다. 그때의 나는 마치 엄마 새가 날아간 후 홀로 둥지에 남은 아기새 같은 처지였다. 하늘을 나는 새 떼들의 지저귐은 내 외로움이 얼마 나 큰지를 확인시켜주는 듯했다.

기억을 더듬어 근 30년 전으로 거슬러 올라가 그때의 나로 돌아가 보려 하니 나이테가 나무 중심을 둘러 켜켜이 에워쌌듯이, 갈대같이 여리던 그때와는 달리 이제 나는 단단해지고 무뎌졌음을 깨닫게 된다.

친구들은 바스락거리는 낙엽 소리에도 배를 잡고 깔깔대며 웃어대던 명랑의 초절정 시대를 달 리고 있었다. 그들과 나는 마치 유리 벽을 사이에 두고 있는 듯했다. 그런 같은 공간 다른 정서 상태의 우리들이었지만 우리가 같은 나이라는 것을 확인시켜주는 것 중 하나는 선생님들이 우리의 가장 큰 관심사였다는 것이다. 그럴 수밖에. 도시락을 두 개 싸서 새벽부터 야간자율학습 시 간까지 긴 시간을 함께한 분들이셨으니까.

아이들에게 최고의 인기 선생님은 얼굴이 유독 까마셨던 문학 선생님이었다.

비가 오던 어느 날 지각을 해서 홀로 텅 빈 운동장을 터덜터덜 걷고 있었다. 수업이 이미 한참 시작된 이후 아무것도 급할 것 없는 사람처럼 우산을 뱅글뱅글 돌려가며 흔들흔들 걸어 들어 교실로 갔더니 문학 시간이었다. 선생님은 특유의 비음 섞인 하이피치의 톤으로 앙앙대며 내게 “어 이~ 박나무늘보 배째라야 이 시간 오면서 우산을 뱅글뱅글 돌리면서 낭만적으로 걸어와? 빨리 가서 앉아 임마” 하셨다. 항상 말의 내용과 말투도 그리 상냥하지 않은 듯한데 난 왜 그 시절 선생님의 그 말투가 오히려 나를 걱정해주는 사랑으로 들렸을까.

선생님은 특이하게 항상 왼쪽 토시를 끼고 계셨다. 그런데 그 토시는 여름이 되어도 벗는 일이 없으셨다. 한 쌍도 아닌 왼쪽 한 짝만 하고 계신 모습이 내게는 선생님의 문학적 감각을 더해주는 요소같이 느껴졌다. 낙엽 구르는 소리에도 깔깔대며 웃어대던 친구들처럼 내게도 깊이 숨겨둔 소녀 감성이 그 토시를 그렇게 바라보게 했다.

어느 날 하루는 짓궂은 친구들이 선생님께 장난을 치기로 모의했다. 학교 간식으로 받은 우유 급식을 친구 중 하나가 컵에 부어 교탁 위에 올려두었다. 선생님이 들어오셔서 누가 우유를 올려두었냐고 묻자 친구들은 약속했다는 듯이 “선생님~저희가 십시일반 짰어요~ 맛있게 드세요” 라며 외치는 것이었다. 원래 선생님은 인기가 많았기에 쉬는 시간마다 친구들이 자판기에서 음료수를 뽑아 교탁에 두는 경우가 많았는데 한 번도 우리가 볼 때 그 음료수를 드신 적이 없었다. 그걸 서운해했던 친구들이 드시지 않고는 못 배기도록 컵에 따라 부어둔 것이었다.

얼굴이 까만 선생님은 불타는 고구마처럼 얼굴이 빨개지셨다. 그 까만 얼굴을 뚫고 빨간빛이 보 일 정도니 제대로 걸려드신 거다. 아이들의 성화에 못 이겨 그렇게 우유 한잔을 원샷 하시고는 “느그 다음에 또 이라면 지기삔다마~” 라는 살벌하지만, 전혀 무섭지 않은 경고를 날리셨다.

선생님은 가끔 많이 피곤해 보이셨다. 늘 유쾌하고 유머러스한 분이셨지만 어느 날은 그런 유머러스함 뒤에 찌든 피곤이 더러 엿보이곤 했다. 어른의 세계라는 것이 내가 알 수 없는 그런 무게이겠지라는 어린 추측을 해보았을 뿐이었다.

시간은 흘러 고등학교 2학년이 되었고 엄마 새를 잃은 슬픔도 폭주 기관차같이 나를 향해 돌진해오는 입시라는 벽 앞에서 잠시 접어두게 되었다. 그 후 간호대에 진학하고 대학병원을 거쳐 투석실에 근무하게 되었다. 그런데 어느 날 나이트 신규 환자 한 분이 오셨는데 나는 내 눈을 의심하지 않을 수 없었다. 문학 선생님이 투석실 침대에 누워 계셨던 것이다.

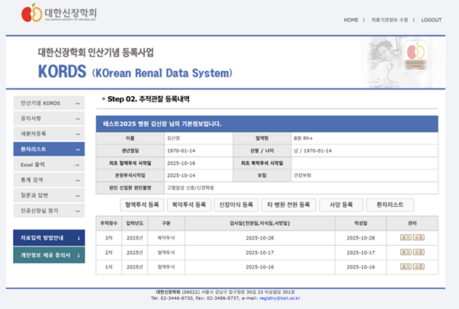

나는 선생님이 왜 얼굴이 유난히 까마셨는지, 왜 항상 교탁에 올려둔 음료수를 드시지 않으셨는지 그리고 왜 항상 왼쪽 토시를 끼고 계셨는지 순간 다 이해가 되었다. 고혈압으로 인해 신장이 젊은 시절부터 안 좋으셨고 결국 투석에까지 이르시게 된 것이었다.

선생님의 그 유머러스함 뒤에 보이는 피곤과 힘듦이 무엇 때문이었는지 가늠조차 하지 못했던 어린 날의 내가 얼마나 죄송했던지. 나이트 투석을 하시면서 처자식을 먹여 살리기 위해 학생들을 가르치셔야만 했던 선생님을, 나 또한 이제는 나이가 들어 자녀들을 낳고 기르면서 그 무게가 얼마나 무거우셨을지 이제는 알 것 같다.

그런데 선생님은 그런 투석하는 모습을 제자에게 보이고 싶지 않으셨나 보다. 얼굴을 마주친 순간 선생님 눈에서 그냥 나를 모른 척해줄래? 라는 뜻을 읽어냈기 때문이다. 눈빛이 흔들리며 무척이나 당황스러워하셨고 난 조용히 선생님의 동정맥루에 니들링을 하고 돌아섰다.

선생님은 투석 4시간 동안 거의 실신하듯 주무셨다. 그렇게 낮에는 오랜 시간 교실에 갇혀 지루해하는 학생들에게 웃음을 주시기 위해, 인생의 쓴맛을 경험하고 있는 학생 아무개에게 핀잔 같은 위로를 주시기 위해 에너지를 충전하시는 듯했다.

이후 나는 의료봉사를 위해 병원을 퇴사하게 되었고 시간이 흘러 또 지금의 투석실에 근무하고 있다. 내가 만나는 환자분이 누군가의 남편으로 누군가의 선생님으로 또 아버지로 그 자리에서 최선으로 살아내고 계신 누군가일 거라는 생각에 한 분 한 분 소중히 대하려 노력한다.

그때 제대로 인사하지 못했던 것이 못내 마음에 걸려 친구들과 함께 찾아뵙고 싶다. 선생님을 만나면 그때 친구들이 정성스레 짰던 우유 한잔의 에피소드로 말문을 열어 그 시절로 돌아가 볼까? 누구보다 자신의 삶을 치열하게 살아내시었던 선생님 응원드리고 사랑합니다.

[저작권자ⓒ 대한신장학회 소식지. 무단전재-재배포 금지]