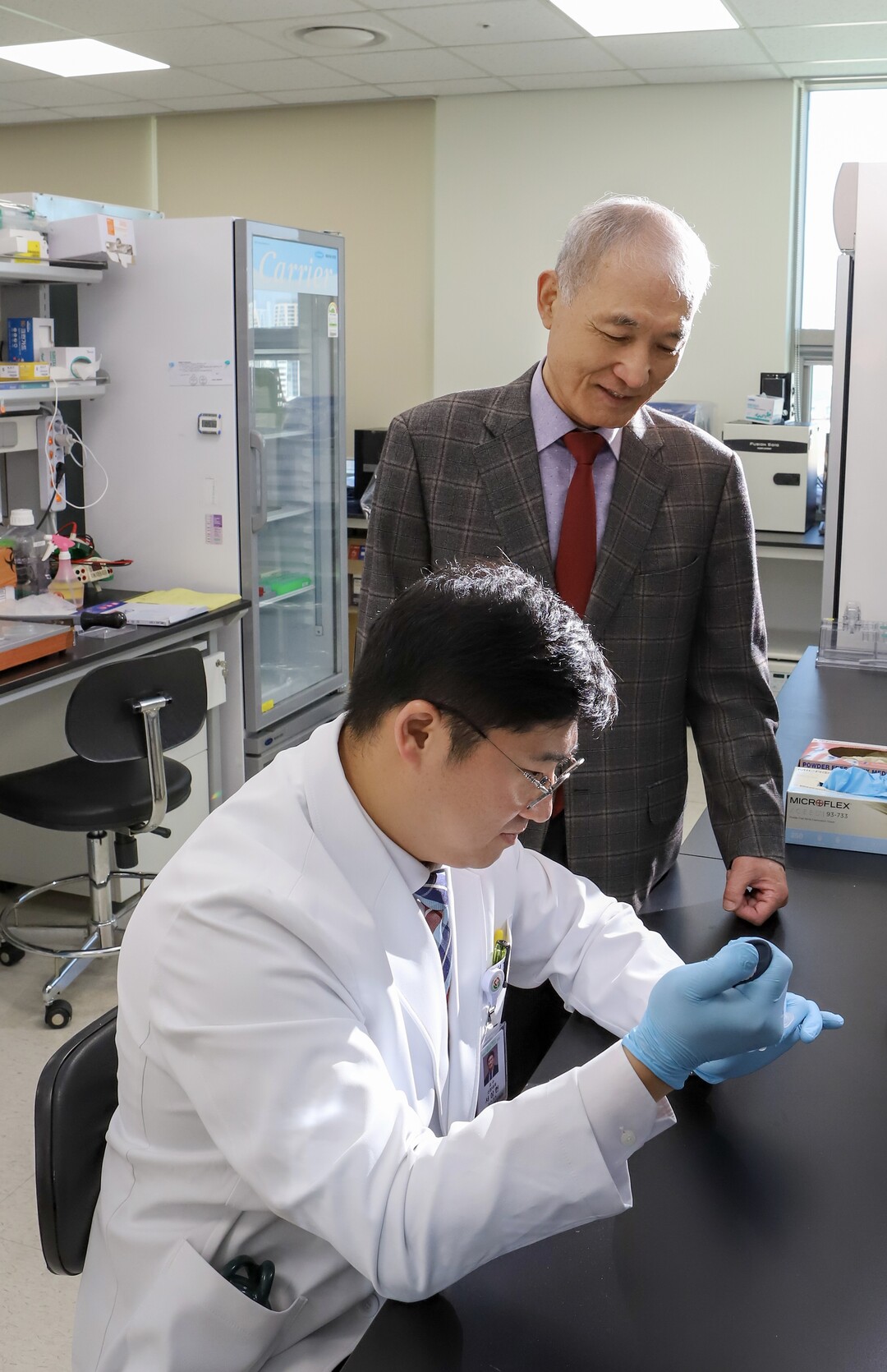

이종은 교수 / 전남대학교 의과대학 명예교수

서상헌 교수 / 전남대학교 의과대학 기금조교수

A Joyful Encounter between Professors Jong-Eun Lee and Sang-Heon Seo [Summer 2025 Issue]

English Summary

Professor Jong-Eun Lee, a pioneer in renal physiology in Korea, shared his journey from early interest in physiology during medical school to becoming a key contributor in the field, particularly through his research on ANP, NO, and aquaporins. Despite the challenges of limited resources, he emphasized the importance of mentorship, collaboration, and academic passion in building Korea’s renal physiology foundation. He highlighted the crucial role of humanities in medical education, advocating for a broader philosophical and empathetic approach to becoming a good doctor. In closing, he urged younger generations to seek wisdom, maintain humility, and value learning from both science and life experience.

이종은 교수님께서는 국내 신장 생리학 분야의 선구자이시다. 기초의학에 대한 깊은 애정과 인문학적 소양을 중시하는 교육철학을 바탕으로 평생 연구와 교육에 헌신해 왔다. ANP, NO, aquaporin 등 새로운 물질의 기능이 밝혀지는 시기에 맞춰 신장 생리학 연구에 정진하는 한편, 의학 교육자로서 후학들과의 교감, 교과서 중심 학습, 인문학의 중요성을 강조하였다.

전남대학교 의과대학에서 40여 년간 재직하시는 동안 전남대학교 의과학연구소장, 의학도서관 분관장, 대한신장학회장, 대한생리학회장 등 다양한 연구 관련 직책을 맡아 학문 발전에 크게 기여했다. 후배 교수인 서상헌 교수와의 즐거운 만남을 통해 기초의학자로서 걸어온 길, 국내 신장 생리학 연구 현황에 대한 생각, 그리고 후학들에게 전하는 따뜻한 메시지를 들어본다.

Q1. 서상헌 교수

학회에서 특별히 마련한 이런 자리에서 뵙게 되니 더욱 반갑습니다. 의과대학 졸업 후 임상의사의 길을 마다하시고 기초의학 그리고 신장 생리학을 택하신 이유나 동기가 있는지요?

A1. 이종은 교수

본과 1학년 때부터 생리학 교실에 나와 교수님의 동물실험과 논문 작업을 도와드렸는데 그게 재미있었어요. 그래서 졸업에 즈음하여 아무 다른 생각 없이 자연스럽게 계속하게 된 것이에요. 대학원 과정에서는 지도 교수님의 연구 분야인 신경생리학을 했습니다.

해군에 소집되어 잠수병을 연구하고 치료하는 기관에 근무하게 되었는데, 차려진 기기들이 분광 광도계, 불꽃 광도계, 삼투압 측정기 등... 마치 우리 대학 약리학 교실 국영종 교수님 실험실 같았어요. 그래서 또 자연스럽게 신장 생리학을 시작했고, 제대한 뒤 국 교수님 소개로 미시간 대학교 생리학 교실에 다녀오면서 결국 신장 생리학을 본업으로 삼게 된 것입니다.

Q2. 서상헌 교수

시작하실 때 대학의 기초 연구 환경과 여건은 열악했으리라 짐작되는데 어떠했는지요?

A2. 이종은 교수

40여 년 전이니 확연히 딴판이긴 합니다. 우리나라에서 기초 신장 생리학자라면 국 교수님이 태두이시고, 이어서 국 교수님 지도 아래 전북대학교 조경우 교수님, 또 조 교수님의 대를 이은 김선희 교수님이 나왔습니다.

내가 미국 다녀와서 새로이 신장 생리학 실험실을 개설할 때 국 교수님과 조 교수님께서 많이 가르쳐 주셨고, 김 교수도 좋은 친구로서 큰 힘이 되었어요. 기자재 확보나 연구비 조달이 쉽지 않은 여건을 탓할 것이 아니라 주위에서 서로 돕고 격려하는 요소들이 더 중요한 것 같습니다.

Q3. 서상헌 교수

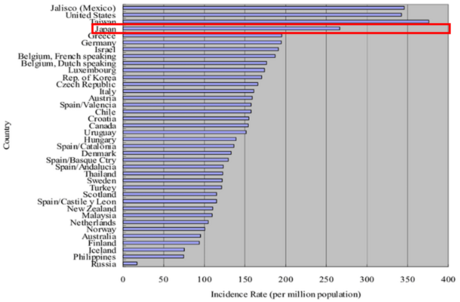

활동하시는 동안 신장 생리학 분야에서 괄목할 만한 사건은 무엇이었나요? 그리고 우리나라의 신장 생리학 연구 현황은 어떻다고 보시는지요?

A3. 이종은 교수

80년대 초에 새로운 호르몬으로서 ANP와 NO가 발견되고 또 세포막 수분통로인 aquaporin이 알려지게 되었습니다. 내가 미시간에서 참여한 과제가 ANP와 NO 기능에 관한 것이었고, 귀국한 뒤 auaporin 일도 새로이 시작했습니다. 우리 대학 신장 내과에서 생리 연구가 이루어진 것은 일찍이 고인이 된 최기철 교수에서 비롯한다고 할까요?

최 교수는 내 대학 동기인데 학구열이 높은 분이었어요. 그 시절엔 임상하면서 직접 기초 연구할 여건이 전혀 아니 되어서, 최 교수의 권유로 김수완 교수가 생리학 교실에 나와 aquaporin 과제에 참여하면서 큰 성과를 낸 것입니다. 이어서 마성권, 배은희 교수가 속속 들어 활성화되고, 지금은 더욱 젊은 김창성, 최홍상, 서상헌 교수 등이 잘하고 있어서 얼마나 장한 일인지 몰라요!

또한 무엇보다도 내가 퇴직하면 신장 생리학 연구실이 문 닫을 뻔한 것을 후학들이 잇고 발전시켜 줘서 고맙기 짝이 없네요! 그리고 지금은 우리 대학뿐만 아니라 국내 여러 대학에서도 신장내과 선생님들이 매우 수준 높은 기초 신장 생리 연구를 하고 계십니다. 사실 기초학 교실이 아니라 신장 내과 선생님들이 임상에서 얻은 아이디어를 실험실에서 직접 풀어보는 것이 더 자연스럽고 유용할 것입니다. 그분들 모두에게 큰 박수를 보내고 감사를 드립니다.

Q4. 서상헌 교수

교수님께서는 학생들 이름을 많이 기억해 주셨고, PPT 사용을 최소화하면서 주로 교과서를 보게 하며 강의하셨던 추억이 새롭습니다. 교과서 읽기를 무척 강조하셨지요! 재직하시는 동안 ‘좀 더 잘했더라면’ 하는 점이 혹시 있을지요?

A4. 이종은 교수

대학에 있으면서도 학생들과 많은 시간을 보내지 못한 것이 미안하고 아쉽습니다. 요즘 아무런 근거도 없이 그야말로 느닷없이 의대 정원 확대 정책을 펴는 바람에 학생들의 동요가 일어나는 것을 보면서 더욱 그런 생각이 들어요. 그들이 휴학하고 수업에 나오지 못하는 어려움에 부닥쳤는데도 그들을 보듬고 문제 해결에 도와줄 선배나 교수가 없어요.

평소에 학생들과 의사소통을 잘했더라면 그들이 의지하고 상의할 멘토-멘티가 될 수 있었을 텐데 그럴 여건을 만들지 못했던 것이에요. 의료에서 의사와 환자의 라포가 중요한 것처럼, 대학에서 학생과 교수의 라포가 필요합니다. 내가 주로 맡았던 강좌가 순환, 신장, 내분비 생리학 등이었는데 따뜻한 의사로서 자라는 데 필요한 철학을 담기 위해 노력하긴 했어요.

그러나 크게 성공하지 못했던 것이 나 자신부터 인문학적 소양이 부족했기 때문이란 자책감이 드네요. 교과서 읽기를 강조한 것은 어느 분야이든 좋은 책 속에 길이 있다는 믿음 때문이에요. 책을 읽으면서 거듭 생각하고 기억하려 해야 합니다.

Q5. 서상헌 교수

요즘 기초는 물론 임상 분야에서도 힘든 일은 꺼리는 세태를 극복하는 데 도움이 될 제안이 있을지요?

A5. 이종은 교수

우선 실로 어느 대학에나 기초학 교실을 통틀어 의사 출신 의학자가 거의 없어서 기초의학 교육 자체가 뿌리째 흔들리고 있는 것이 크나큰 문제입니다. 내가 1학년 학생일 적부터 생리학 교실에 드나들다가 결국 생리학을 하게 된 것처럼, 학생들이 일찌감치 기초학 또는 특정 임상 분야에 친화력을 기르면 선택의 시간에 이르렀을 때 자연스럽게 그 분야에 들어갈 수 있는 겁니다.

좋은 선생 아래 좋은 후학이 나올 수 있어요. 임상을 할 때에도 어느 과를 택할지 하는 문제에 앞서 의사는 치료의 주체가 아니라 보조자임을 명심해야 한다고 봐요. 그리고 무릇 인생의 얽힌 문제를 푸는 것은 과학이 아니요, 결국 철학임을 인정해야 합니다. 의사가 환자에게 도움을 주려면 그 의사의 인생철학이 그만큼 중요한 것이죠.

‘의술’을 높여 이르기를 ‘인술’이라 하는데, 그러려면 의사로서 필요하고 충분한 인문학적 소양을 기르고 실행하는 훈련이 필요합니다. 인문학적 소양은 인격 성숙뿐만 아니라 창의력과 문제 해결 능력을 키울 수 있는 기초예요.

Q6. 서상헌 교수

그렇다면 현재 의학 교육에서 개선해야 할 점이 있을까요?

A6. 이종은 교수

1970년대까지 대학에는 문학부와 이학부가 융합된 문리과 대학이 있었어요. 의예과는 문리과 대학에 속하였고, 이수 교과목에도 소위 ‘문사철’이라고 하는 인문학 과목들이 많이 들어 있었지요. 그런데 80년대에 문리대가 인문대, 자연대 등으로 나뉘고, 의예과도 자연대 소속으로 되면서 교과목에 인문학 과목들이 많이 사라진 것 같아요.

지금처럼 의예과 2년 동안 별 의미 없이 고등학교 때 배운 ‘물화생지’ 반복할 게 아니라 인문학 과목만 채우는 것이 도리어 나을지도 모르겠네요! 그럴진대 예과 교육이 명실상부하게 인생에 대한 이해력과 공감력을 배양하고 훌륭한 의사를 배출할 초석이 될 거예요.

Q7. 서상헌 교수

좋은 의사가 되려면 가능한 한 좀 더 일찍, 잘 준비하는 것도 중요할 것 같습니다. 그렇지만 우려스럽게도 요즘 고등학교는 거의 대입 준비 학원처럼 되지 않았나 하는 생각이 듭니다. 중등교육과 고등교육은 어떻게 연계되어야 할까요?

A7. 이종은 교수

교육방송에서 진행하는 사회 탐구 영역 교과목 가운데 <한국사>가 있어요. 실제로 많은 고등학생들이 수강하는 것 같습니다. 우리 대학의 전신이 일제강점기 말에 개교한 <광주공립의학전문학교>라 할 수 있는데, 그 당시 교수 시간표에 <국어>라는 과목은 곧 일본어였어요. 이제 대한민국 국민이라면 각급 학교에서 응당 <국사>를 배우고 가르쳐야 할 텐데, 어찌 남의 나라 역사 다루듯이 <한국사>라 한단 말인가요?

또 고등학교 2학년부터 아예 문·이과로 나누고 의과대학에 들어가려면 이과를 택하게 되어 있습니다. 의학자는 예외적으로 해야겠지만, 환자를 전인적으로 봐야 하는 철인 의사가 되려면 차라리 고등학교 때 문과를 이수하고 의대에 들어가는 게 어떨지 싶습니다. 공교육은 질량이 늘어난 데 비하여 여전히 미숙하고 무기력한 듯해서 재고해야 할 문제점들이 많은 것 같네요.

Q8. 서상헌 교수

여러 말씀 감사합니다. 이 기회에 후학들에게 당부하고 싶은 말씀을 부탁드립니다.

A8. 이종은 교수

이미 다 하지 않았나요? 덧붙이기보다 차라리 내 자신에게 ‘나이 들어 젊은이들로부터 환영받고 배척당하지 않도록 처신하는 지혜’가 깃들기를 바랄 뿐입니다! 노인들은 젊은이를 보면 꼭 가르치려 들거든요. 그래서 젊은이들이 노인을 싫어하는 것이고, 그래서 소크라테스도 죽음을 맞은 것일 텐데요. 소크라테스는 죽기 전에 닭 한 마리 빚이라도 갚았다는데, 나는 이런저런 빚도 못 갚고 끝날지 모르겠네요, 하하하….

[저작권자ⓒ 대한신장학회 소식지. 무단전재-재배포 금지]