IgA 신병증은 전 세계적으로 가장 흔한 원발성 사구체신염이다. 진단된 환자의 30%는 최적화된 표준 치료를 받았음에도 불구하고 진단 후 20~30년 이내에 신부전으로 진행된다. 안지오텐신 전환 효소억제제(ACEi)나 안지오텐신 수용체 차단제(ARB)를 포함한 표준 치료는 신기능 악화의 진행 속도를 줄이는 데 효과는 있으나 말기 신부전으로의 진행을 막을 수 없다.

최근 임상 연구에서 단백뇨와 신기능 악화 감소에 효과가 있는 것으로 알려진 나트륨-포도당 공동 수송체 2 억제제는 기존 표준 치료와 같은 맥락에서 사용되고 있다. 한편 비특이적 면역억제제로 전신 또는 장용 코팅 스테로이드가 효과를 보였으나, 지속적인 치료 없이는 일반적으로 효과가 감소하고, 안전성 문제로 부작용 발생을 고려해야 한다. 최근에는 IgA 신병증 환자의 질병 진행을 지연시키면서 안전하고 효과적인 치료 방법으로 표적 치료제가 제시되고 있다.

IgA 신병증 발병에서 중요한 단계는 갈락토스 결핍 IgA1의 생성이다. 갈락토스 결핍 IgA1에 대한 자가 항체가 생성되면 사구체막에 순환 면역 복합체가 침착되어 염증 반응, 보체 활성화, 조절 장애 증식 반응을 유발하고 신장 손상이 점차 진행된다. 여러 연구에 따르면 증식 유도 리간드(APRIL)가 IgA 신병증 발병에 핵심적인 역할을 한다고 보인다.

종양괴사인자-α 일원인 APRIL은 B세포 성숙 항원과의 상호작용을 통해 IgA 생산을 포함한 B세포 매개 면역 반응을 조절한다. APRIL 활동을 차단하면 갈락토스 결핍 IgA1 및 관련 면역 복합체의 작용을 억제하는 효과가 있어 IgA 신병증의 효과적인 치료 방법이 될 수 있다는 가능성이 제시되고 있다.

시베프레리맙(VIS649)은 humanized IgG2에 결합하여 APRIL 활성을 중화하는 단클론 항체이다. 전임상 및 임상 1상 연구에 따르면 시베프레리맙 투여 후 가역적이고 용량 의존적으로 혈청 내 갈락토스 결핍성 IgA1, IgG, IgM 및 APRIL의 혈청 수준이 감소하는 것으로 나타났다. 이번에 발표된 시베프레리맙 2상 임상시험은 고위험 IgA 신병증 환자를 대상으로 용량에 따른 시베프레리맙의 효능과 안전성을 평가하였다.

15개국 85개 센터가 참여한 다기관, 이중맹검, 무작위 배정, 다중 용량, 평행 그룹 시험으로 12개월간 위약과 시베프레리맙을 기존 표준치료를 유지하면서 투여하였다. 킬로그램당 2, 4 또는 8mg 또는 위약을 1:1:1:1 비율로 무작위 배정받아 투여되었다.

환자군은 18세 이상이면서 신생검으로 IgA 신병증이 진단되고, 24시간 요단백 대 크레이티닌 비율이 0.75 이상, 사구체 여과율이 30ml/min/1.73m2 이상, IgG, IgM, IgA 농도가 각각 700, 37, 70 mg/dl 이상이면서 스크리닝 전 3개월 이상 최대 용량의 ACEi 또는 ARB를 사용한 환자를 대상으로 하였다.

당뇨가 동반되어 있거나 스크리닝 16주 전 면역억제제를 사용한 경우, 만성 감염병이 있는 경우, IgA Oxford Classification의 T2 or C2 이상의 병변을 보이는 경우는 연구에서 제외하였다. 약제는 정맥주사 형태로 매달 투여되었다.

1차 유효성 평가변수는 12개월 24시간 요단백 대 크레아티의 기저치 대비 변화이다. 2차 유효성 평가변수는 9개월과 16개월의 24시간 요단백 대 크레아티닌 비율의 기저치 대비 변화, 임상적 관해(소변 단백질 배설량이 하루 300mg 미만으로 감소한 경우), 12개월의 사구체 여과율 기저치 대비 변화, 및 약력학(기준치 대비 9, 12, 16개월의 총 혈청 IgG, IgA 및 IgM 수치 변화)이다.

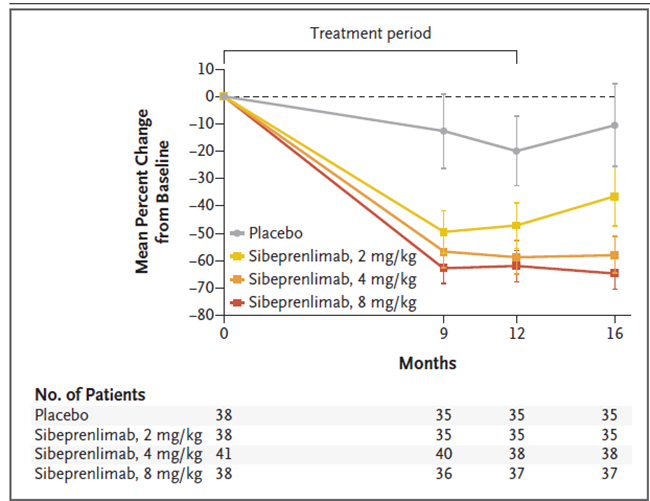

2020년 6월부터 2023년 5월까지 연구는 진행되었고, 총 155명의 환자들이 킬로그램당 2mg(38명), 4mg(41명), 8mg(38명) 또는 위약(38명)을 투여받았다. 평균 나이는 39세였으며, 152명(98.1%)에서 ACEi 또는 ARB를 복용 중이었다. 74.2%의 아시아인이 포함되어 있었고, 기저 요단백 대 크레아티닌 비는 99명(63.9%)은 2g/g 미만이었고 23.9%에서 2g/g 이상이었다. 추적기간은 16개월(중앙값)이었다. 1차 평가 변수를 비교해 보았을 때 위약 대비 시베프레리맙 투여군에서 의미 있게 단백뇨가 감소하었고, 용량이 증가할수록 감소 폭이 커졌다(그림 1).

기저치 대비 12개월 24시간 요단백 대 크레아티닌 비율의 기하평균 감소율(±SE)은 시베프레리맙 2mg 그룹에서 47.2±8.2%, 4mg 그룹은 58.5±6.1%, 8mg 그룹은 62.0±5.7%, 그리고 위약 그룹은 20.0±12.6%이었다. 12개월째에 임상적 관해에 도달한 환자 비율은 2mg, 4mg 및 8mg 그룹과 위약 그룹에서 각각 7.9%, 12.2%, 26.3%, 및 2.6%였다.

기준치에서 12개월까지 연간 사구체 여과율 변화는 2mg, 4mg 및 8mg 그룹과 위약 그룹에서 각각 −4.1±1.7, 0.1±1.6, −0.8±1.6, −5.9±1.7 ml/min/1.73 m2이었다. 이상 반응의 발생은 시베프레리맙 그룹과 위약 그룹에서 유사하게 나타났고 시베프레리맙 투여가 심각한 감염의 위험을 증가시키지 않았다.

시베프레리맙 치료는 용량 의존적으로 APRIL의 혈청 수준을 억제하였으며, 4mg 및 8mg 그룹에서 거의 완전하고 지속적인 억제가 이루어졌다. 이번 임상시험 결과, 정맥 내 시베프레리맙 투여 후 혈청 APRIL 수치와 갈락토스 결핍 IgA1 수치가 강력하게 억제되는 것으로 나타났고, 이러한 변화는 특히 고용량 군에서 단백뇨의 현저한 감소와 사구체 여과율의 안정화로 이어졌다.

한편 시베프레리맙 또는 위약의 최종 용량 투여 후 약 5개월 동안 환자를 추적 관찰하였는데, 이 기간에 시베프레리맙 투여군에서는 총 혈청 IgA 및 갈락토스 결핍 IgA1 수치가 기준치로 회복되었으나, 4mg 및 8mg 그룹에서 평균 요단백 대 크레아티닌 비율은 16개월까지 유지되었다. 이러한 결과는 시베프레리맙 투여 중단 후에는 APRIL 및 갈락토스 결핍성 IgA1 억제가 지속되지 않았다는 점을 나타냈으며, 임상적 효과를 유지하기 위해 APRIL의 지속적인 억제가 필요할 수 있음을 시사하였다.

이번 연구 결과 시베프레리맙 12개월 투여 후 용량 의존적으로 위약보다 단백뇨 감소와 신기능 안정화 효과를 관찰할 수 있었다. 더 나아가 IgA 신병증 환자의 시베프레리맙의 효능과 안전성에 대한 임상 3상 시험이 현재 진행 중이며, IgA 신병증 표적치료 요법으로써 결과가 기대된다.

[저작권자ⓒ 대한신장학회 소식지. 무단전재-재배포 금지]