과민성 방광이란?

과민성 방광증후군(Overactive bladder)은 요 절박을 주 증상으로 하며, 주간 빈뇨(소변을 하루에 8회 이상 보는 증상)과 야간뇨(밤에 소변을 보기 위해 잠에서 깨는 증상)을 함께 보이는 증상을 말한다.

2003년도엔 International Continence Society에서 상기 증상에 대해 과민성 방광으로 정의했다. 이후 2014년도 International Consultation on Incontinence Research Society에서 정의를 감염 혹은 기타 명백한 하부요로의 질병이 없으면서 증상이 동반되는 경우로 수정하였으며, 현재까지 이어져 내려오고 있다. 과민성 방광은 주로 절박성 요실금이 유무에 따라 wet type 혹은 dry type으로 구별하고 있다.

원인은 정확하게 밝혀져 있지는 않다. 하지만 Cerebral infarction 혹은 hemorrhage, Parkinson disease, Dementia 등 중추신경계에 영향을 미치는 질환 혹은 골반강내 수술을 받거나 출산 등으로 인해 생기기도 하며, 특히 노화에 따라 Pelvic muscle의 약화로 인해 생길 수도 있다고 알려져 있다.

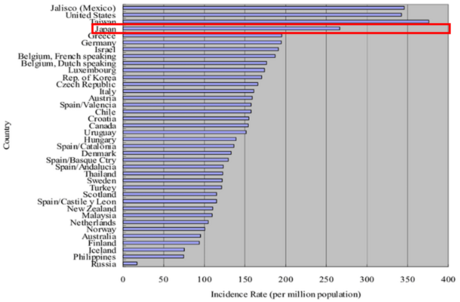

남성과 여성의 유병율에는 큰 차이가 없는 것으로 알려져 있으나 남자가 보통 절박성 요실금은 적은 것으로 보고된 바 있다. 미국의 대규모 연구에서 (National Overactive Bladder Evaluation, NOBLE program) 16.9%의 여성이 과민성 방광을 겪고 있으며 이중 9.3%의 환자가 절박성 요실금을 동반하는 것으로 보였다. 반면에 남성의 경우 16%의 환자들이 과민성 방광 증상을 가지고 있었으나, 2.4%의 환자들 만이 절박성 요실금을 보이는 것으로 분석되었다.

전반적으로 유병율이 높아 많은 사람들의 삶의 질을 저하시킴에도 불구하고 대다수의 환자들은 이러한 증상에 대해 의사진료 혹은 병원을 방문하는 것을 꺼려하며, 대부분 노화의 일부로 여기며 치료 및 검사를 시행하는 것을 주저하고 있다. 또한 과민성 방광을 급성 혹은 만성 방광염으로 오인하여 많은 환자들이 잘못된 치료를 받는 경우도 많다.

과민성 방광의 진단

과민성 방광은 여러가지 증상이 복합적으로 발생할 수 있기 때문에 진단을 위해 정확한 병력청취가 중요하다. 또한 환자의 배뇨의 객관적인 상태를 확인하기 위하여 배뇨일지(주로 72시간) 및 설문지 (과민성 방광 설문지)를 이용할 수 있다. 또한 소변검사를 시행하여 방광염의 유무를 확인하는 것이 또한 중요하다.

그 밖에 요속 검사 및 잔뇨량 검사를 시행하였을 때 저 기능성 방광 환자들의 경우에는 잔뇨량이 100cc 이상 남을 수 있기 때문에 확인을 해야 한다. 증상이 심하거나 신경학적 증상이 동반되는 경우에는 요역동학 검사를 고려해야 하며, 혈뇨를 동반하거나 방광종양 혹은 결석 등이 의심될 시 방광내시경을 시행하는 것을 고려해야 한다.

과민성 방광의 치료

과민성 방광은 증상정도에 따라 다르지만 기본적으로 행동치료, 생활습관 개선 등 보존적 치료를 우선적으로 시행한다. 무스카린 수용체 길항제는 과민성 방광치료의 주된 약물 치료방법이다. 이 약물은 아세틸콜린을 억제하여 배뇨근의 무스카린 수용체에 결합하지 못하게 한다. 이러한 약물을 사용하여 의도치 않은 방광수축을 감소시키며 요절박 및 절박성 요실금을 호전시키는 역할을 하지만 무스카린 수용체 길항제는 구갈, 변비, 인지기능 장애, 빈맥과 시야 흐림 등의 부작용을 일으킬 수 있다. 또한 협우각 녹내장 및 위저류 등 소화기능 장애가 있는 환자들에게는 적합하지 않다.

항무스카린제제를 사용하는 가장 주된 이유는 방광의 저장기에 방광근육의 불수의적 수축을 감소시키고자 하는 것이다. 이러한 항무스카린제제의 효과를 나타내기 위해서는 방광근의 수축에 주로 관여된 M3 수용체를 선택적으로 길항시키는 것이다.

과민성 방광 치료에 사용되는 가장 많이 사용되는 제제로는 Oxybutinin(ex. Ditropan), Tolterodine(ex. Detrusitol)등이 있다. 하지만 이러한 제제들은 대부분 앞서 기술한 바 같은 부작용을 유발할 수 있어 최근에는 이를 극복하기 위한 제제들 또한 개발 중에 있다.

Fesoterodine(ex. Toviaz) 혹은 Trospium(ex. Spasmolt)의 경우 blood brain barrier를 통과율이 적어 인지기능 저하가 우려되는 고령의 환자들에게 비교적 안정적으로 쓸 수 있게 되었다.

Darifenacin, Imidafenacin(ex. Uritos) 혹은 Solifenacin(ex. Vesicare) 은 방광의 M3 수용체에만 선택적으로 길항작용을 일으켜 다른 기관의 M1, M2 등 수용체에 적게 작용하여 관련 부작용을 줄여줄 수 있는 역할을 하고 있다.

최근에는 베타3 아드레날린 수용체 길항제인 mirabegron(ex. Betmiga) 이 새로운 과민성 방광치료에로 각광을 받고 있다. 주로 베타3 아드레날린 수용체에 작용하여 방광근육을 안정시키는 역할을 하며 방광 저장기에 주로 작용을 하여 배뇨기능에 영향을 미치지 않고 방광의 용적을 증가시키는 역할을 한다. 이 약물의 주요 부작용은 고혈압 및 인후두염, 두통, 구갈 등이 있을 수 있다.

과민성 방광과 신장질환 환자

신장질환 환자들은 상대적으로 urine output이 보통 환자들에 비해 적거나 없는 경우가 대부분이다. 주기적으로 방광이 늘었다가 줄어들면서 방광의 용적 및 유순도 (compliance)가 유지되어야 하지만 많은 만성 신장질환 환자들은 이를 유지하지 못하여 빈뇨 등 하부 요로증상을 호소하는 경우가 있다.

대부분 빈뇨 및 야간뇨를 주로 호소하고 있으며 방광문제일 수도 있지만 전립선 비대증과 같은 다른 원인이 복합적으로 작용하는 경우가 있어 감별진단이 필요하다. 또한 실제로 만성 신부전 환자들은 과민성 방광 보다는 저 기능성 방광 혹은 신경인성 방광으로 소변을 못 보는 경우가 더 많기 때문에 정확한 감별진단이 필요하다.

이러한 질환을 감별하지 않은 상태에서 항무스카린제제를 이용할 시 배뇨 후 잔뇨량의 증가로 인한 급성 요폐 혹은 요로감염, 급성 신부전 등을 일으킬 수 있기 때문에 주의를 요한다. 하부 요로감염이 동반되어 있거나 방광-요관 역류와 같은 질병이 복합적으로 작용하는 경우도 많기 때문에 필요시 다양한 검사를 요하기도 한다. 만일 방광배출의 문제로 인해 과민성 방광 증상이 복합적으로 나타나는 경우 알파 블록커의 병합요법 혹은 요로 카테터 등과 같은 치료가 유용할 수 있다.

행동치료 및 방광훈련 등 보존적 치료로 조절되지 않는 과민성 방광 환자들은 약물치료를 고려할 수 있으나 신장병 환자들의 경우 더 세심한 주의를 요한다. Trospium의 경우에는 혈중으로 흡수된 약물의 약 10%만이 가수분해되어 spiroalcohol로 대사되며, 대부분은 대사되지 않은 형태 그대로 신장으로 배설된다. 따라서 크레아티닌 청소율이 30 mL/min 이하인 만성 신장병 환자들의 경우에는 약제 감량 혹은 다른 제제로의 사용전환이 필요하다.

반면에 Tolterodine, Solifenacin 혹은 Darifenacin의 경우 일차적으로 간에서 cytochrome P450에 의해 대사되기 때문에 상대적으로 신장병 환자들에게 좀 더 선호될 수 있다.

과민성 방광환자들은 수면을 방해하는 야간뇨를 호소하는 경우가 많다. 실제 많은 비뇨의학과 임상의들은 야간뇨를 줄이기 위해 과민성 방광약제를 이용하는 경우가 많으나 desmopressin을 이용하여 야간뇨 발생을 줄이는 치료 또한 하고 있다.

물론 hyponatremia등의 심각한 부작용을 발생할 수 있기 때문에 70세 미만의 상대적으로 기저질환이 없는 환자들 중 특정한 환자들을 대상으로 사용하고 있으며 사용 시 정기적인 혈액검사 및 신경학적 증상의 변화가 있는지 체크하는 주의를 요한다. 특히 하루 전체 소변양 중 1/3이상이 수면이후에 발생하는 환자들에게만 제한적으로 적용한다. 하지만 만성 신부전 환자들에게 desmopressin의 사용은 전해질 불균형을 일으킬 가능성이 높기 때문에 권장되지 않는다.

최근 이를 극복하기 위해 저용량 제품이 출시되었으며 (녹더나 25μg, 50 μg), 발표된 대규모 3상 임상연구에서는 안전성 프로파일 또한 우려했던 혈청 나트륨 130mmol/L 미만 환자가 거의 발생하지 않았으며 특히 25μg을 복용한 여성 환자에서 혈청 나트륨 125mmol/L 미만 환자가 전혀 관찰되지 않아 고령 및 여성의 저나트륨혈증 환자들에게 선택적으로 고려할 수 있는 여건이 마련되었다. 하지만 아직까지 신장병 환자들을 대상으로 하는 연구 결과는 발표된 바는 없다.

행동요법과 약물적 치료를 이용했음에도 불구하고 치료가 되지 않거나, 약제 부작용으로 치료를 시행할 수 없는 신장병 환자들의 경우 방광내 보툴리눔독소주입술 (botulinum toxin injection) 혹은 신경조정술 (neuromodulation) 등의 시술을 고려할 수 있다. 더불어 일부 증상 심한 환자들의 경우 배뇨근절제술 (detrusor myomectomy) 혹은 방광확대술 (augmentation cystoplasty) 등 수술적 치료를 고려할 수 있다. 하지만 상기 시술 혹은 수술은 일부 선택된 환자들에게만 적용할 수 있는 것으로 비뇨의학과 전문의와의 협진이 반드시 필요하다.

[저작권자ⓒ 대한신장학회 소식지. 무단전재-재배포 금지]